身内の方の葬儀やご法要を終え、ご準備されることとなる満中陰志。

この言葉を耳にする機会はあっても、その意味やマナーについて、詳しくご存知ない方も多いのではないでしょうか。

満中陰志は、故人様を偲んでお心遣いいただいた方々へ、感謝の気持ちを伝える大切な贈り物です。

このコラムでは、満中陰志の意味や由来から、知っておきたいマナー、そして品物選びのポイントまで、分かりやすくご説明します。

満中陰志とは?

満中陰志とは、仏教において故人様が亡くなられてから 49 日間を指す「中陰」の期間が満了した際に、お世話になった方々へ贈る返礼品のことです。

この 49 日間の期間は「中陰」と呼ばれ、故人様が次の世界へと旅立つための大切な期間とされています。

遺されたご家族は、この期間に故人様が安らかに成仏できるよう祈りを捧げます。

この四十九日の法要を終えたことを「忌明け(きあけ)」と呼び、ご報告と感謝の気持ちを込めてお渡しする品物が「満中陰志」です。

これは、単に香典のお返しをするだけでなく、「これをもって忌明けの区切りとします」というご報告の意味合いも含まれています。

知っておきたい 香典返し・満中陰志のマナー

ご法要や香典返しの贈り物には、故人様とご遺族、そして参列者の方々への敬意を示すためのマナーがあります。

贈るタイミング香典返しは、四十九日の法要を終えた忌明けを目安にお贈りするのが一般的です。

法要当日に直接お渡しする品は「法事の引き出物」と呼ばれます。

最近では、葬儀当日に一律の品物をお渡しする「当日返し」も増えていますが、正式には忌明けを待って贈るのがマナーとされています。

熨斗(のし)と水引の選び方

お祝い事とは異なり、弔事では「熨斗(のし)」のない掛け紙を使用します。

水引は黒白または黄白の「結び切り」を選びます。

これは、「二度と繰り返すことがないように」という意味が込められており、固く結ばれてほどけない結び方です。

表書きは、仏式では、四十九日を過ぎた忌明けの品には「志(こころざし)」や「満中陰志(まんちゅういんこころざし)」と書くのが一般的です。

地域によっては「粗供養(そくよう)」と書く場合もあります。

名入れは、水引の下に施主(喪主)の姓、またはフルネームを記入します。

お礼を伝える香典返しは、お礼の品物と一緒に挨拶状を添えるのが丁寧なマナーとされています。

直接お渡しする場合も、感謝の言葉を添えることで、お相手にお礼の気持ちがより伝わるでしょう。

満中陰志におすすめの品物

品物を選ぶ際は、感謝の気持ちを伝えるとともに、相手の負担にならないものを選ぶことが大切です。

特に、弔事の品物には、昔から「悲しみや不幸を後に残さないように」という願いから、「食べたり、使ったりしてなくなるもの」、つまり「消え物(きえもの)」を選ぶのが良いとされています。

カタログギフト

満中陰志に選ばれる品物として、最近人気が高いのがカタログギフトです。

様々なジャンルの商品の中から、受け取った方が自由に好きなものを

選べるため、相手の好みが分からなくても安心して贈ることができます。

伝統的な「消え物」お茶や海苔、お菓子、そしてうどんなどの「消え物」は、古くから香典返しの品として選ばれてきました。

これらは日持ちがし、どなたにも喜ばれるため、安心して贈ることができる

でしょう。

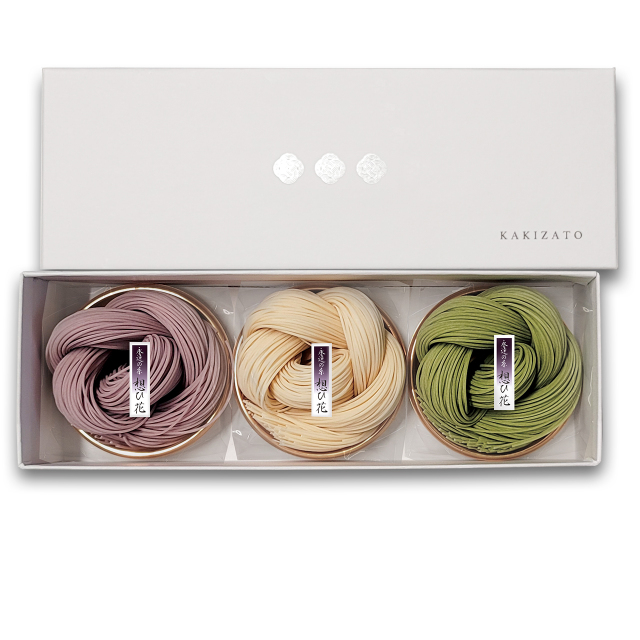

柿里商店が提案する「想ひ花」

故人様との温かい思い出を胸に、ご参列いただいた方々への感謝の気持ちを伝える大切な機会です。

そのお気持ちに寄り添う品として、私たちが心を込めてお作りしたの

が、法事専用の手延べ麺「想ひ花(おもいばな)」です。

この「想ひ花」は、故人様との思い出を心に咲かせる「想いの花」という意味が込められています。

一本の麺のように長く続く縁を意味する手延べ麺ですが、この「想ひ花」は、故人様とのご縁をいつまでも大切にしたいという、尽きることのない想いを表現するために名付けました。

故人様を偲ぶ席にふさわしい、花びらのように淡く美しい色合いが特徴で、当社の熟練した職人が一本一本丁寧に手延べした上質な手延べ麺です。

麺は調理して美味しく召し上がっていただける「消え物」の代表であり、ご家庭で簡単に調理できる手軽さも、お相手へのさりげない心遣いとなります。

柿里商店の「想ひ花」は、故人様への尽きることのない想いを、お世話になった方々への感謝の気持ちとともに、この一品に託していただけるよう、心を込めてお届けします。